2016年全国消协组织受理汽车产品投诉情况分析

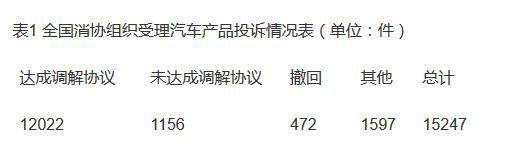

2016年度,全国消费者协会投诉与咨询信息系统共录入受理汽车产品(含零部件)投诉15,247件,其中,达成调解协议12,022件,未达成调解协议1,156件,消费者撤回投诉472件,投诉解决率78.84%(具体见表1),为消费者挽回经济损失8,848万元。

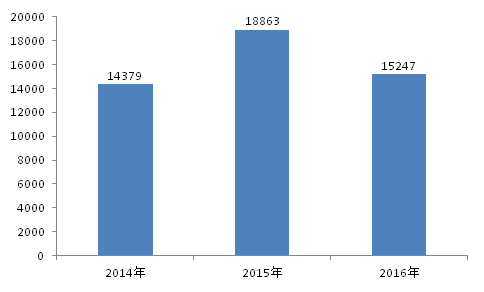

图1 历年投诉总量对比(单位:件)

一、2016年消协组织汽车消费维权重点回顾

(一)车辆合格证问题得到遏制

汽车合格证是机动车生产企业印制并随车发送的证明车辆合格的法定文件,是汽车办理牌照和购买保险的有效凭证。汽车合格证类投诉主要分两种情况:一是车辆合格证被抵押担保贷款,消费者不能及时拿到合格证;二是新车合格证信息被泄露抢注,消费者新车有合格证仍不能办理牌照。

为了保护消费者的合法权益,针对合格证担保贷款问题,2016年3月,中消协同时约谈国内29家主要汽车厂家,强调车企必须保障消费者购车时获得合权证的权利,各家车企积极响应,采取措施保证消费者的合法权益。中消协及地方消协组织开展汽车合格证抵押贷款专项维权行动,直接办理了多起合格证抵押不能上牌照的投诉,河北、湖北等地方消协组织在处理具体个案的同时,支持消费者依法起诉,维护消费者的合法权益,均已胜诉。2016年11月,中消协向央行、银监会发送建议函,呼吁金融机构停止汽车合格证担保贷款。

针对合格证信息泄露问题,2016年5月6日,中消协发布消费警示《新车真合格证被假证抢注 真车主竟然不能上牌照》,中消协认为经营者销售汽车时应提供合格证保证消费者能注册登记办理牌照,如不能正常上牌,合同目的不能实现,消费者可以要求解除合同,经营者应退还购车款。据悉,公安部交管局下发了《关于严格核查涉嫌盗抢骗、走私车套用机动车整车出厂合格证问题的通知》(公交管[2016]353号),要求对此类行为进行严厉打击。根据从消费者和汽车厂家了解到的情况,车辆合格证类问题得到有效遏制。

(二)碰撞试验撞出代步车安全底限低

代步车不是汽车、不是残疾人专用车,虽然经常以老年代步车、助残代步车等名义进行销售,但是越来越多的年轻人开始购买使用。

按照现行《道路交通安全法》等有关法律法规,必须是符合《机动车运行安全技术条件》规定,且列入工信部《车辆生产企业及产品公告》的机动车产品,经交管部门核准颁发牌照后方可上路。而此类代步车并不符合以上相关规定。此外,代步车经营者在销售中往往误导宣传所谓的特有性能及使用范围,声称其可以上公共道路、无须上牌照、无需驾照等,也违反了《消费者权益保护法》、《广告法》等有关法律规定。

为维护消费者安全权,落实提请鉴定职责,中消协在市场上以普通消费者名义购买了标称品牌分别为“大阳”、“雷丁”、“金马”的代步车各一辆,并委托国家汽车质量监督检验中心(北京顺义)进行代步车安全性碰撞试验。试验结果显示,模拟“驾乘人员”安全系数低,测试中“人身”损害风险明显。其中,大阳牌代步车内模拟“驾乘人员”的假人头部受伤严重,前座发生位移,导致胸部受伤;雷丁牌代步车前置电池盒电动机结构入侵乘员舱,假人头部撞击方向盘;金马牌代步车不仅没有配备安全带,碰撞过程中座椅也同车身脱离,假人直接撞击方向盘和风挡,而且前排内饰破裂产生大量碎片,可能导致实际人员大失血。

中消协再次特别提醒广大消费者,选择合法交通工具出行,不要盲目选择和购买代步车。希望消费者勿轻信代步车“不用挂牌照、不用考驾照”的宣传,提高安全意识,自觉遵守交通法规,选择合法交通工具出行,做到不购买、不驾驶、不改装、不乘坐代步车。如果驾驶代步车发生交通事故,很可能会被交管部门认定为机动车,而无照驾驶机动车或者驾驶无牌照机动车都属严重违法行为,当事人将面临罚款、行政拘留,严重的甚至被追究刑事责任。

(三)支持诉讼见成效

支持消费者提起诉讼是消协组织的法定职责,但是,在以往的工作中,消协组织支持消费者起诉的比例很小,也未指派直接律师代理消费者的诉讼。随着维权形势的发展,单纯依靠调解已经很难满足维护消费者合法权益的需求,特别是涉案金额大、性质恶劣的案件。因此,为了更好的帮助消费者维权,进一步提升消协组织的社会影响力,中消协以及地方消协开始有针对性的采取诉讼等方式维护消费者合法权益。

2015年12月25日,中国消费者协会新一届律师团成立。2016年,中消协先后指派律师支持安徽消费者购买老年代步车受害案,指派律师直接代理郑州消费者购买汽车因假汽车合格证导致权益受损案,两起案件均已胜诉。同时,湖北、湖南、山东等地方消协组织在汽车领域支持消费者诉讼的案例也在增多。

二、投诉数据分析

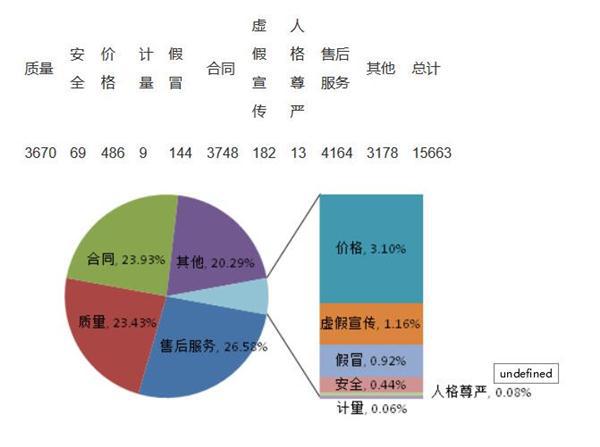

(一)投诉性质分析

根据投诉性质(如表2所示)划分:售后服务投诉4,164件,合同投诉3,748件,质量投诉3,670件,价格投诉486件,安全投诉69件,虚假宣传投诉182件,假冒投诉144件,人格尊严投诉13件,计量投诉9件,其他投诉3,178件。售后服务问题、合同争议和产品质量是引发投诉的主要原因,超过投诉总量的70%(如图2所示)。

表2 按投诉问题性质分类情况表(单位:件)

图2投诉性质比例图(%)

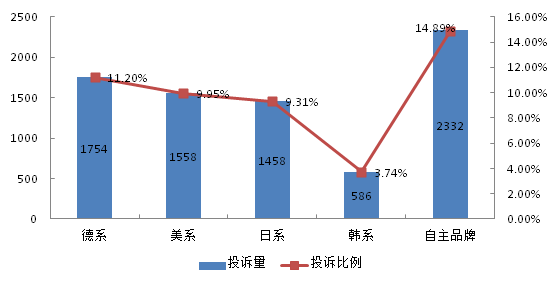

(二) 不同车系投诉量分布

根据中国消费者协会统计(图3),2016年自主品牌汽车的投诉量为2,332件,占全年投诉总量的14.89%,排名第一,德系品牌汽车投诉1,754件,占全年投诉总量的11.20%,排名第二;美系品牌汽车投诉1,558件,占全年投诉总量的9.95%,排名第三。

图3 不同车系投诉量及所占比例

三、投诉热点分析

(一)售后服务问题

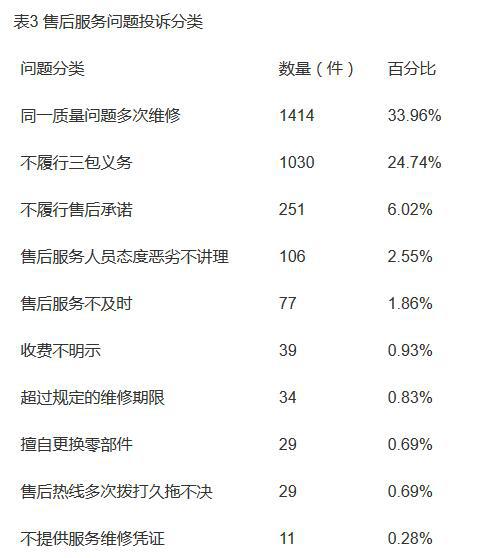

售后服务投诉主要集中在同一质量问题多次维修(33.96%)、不履行三包义务(24.74%),如表3所示。

消费者具体投诉问题主要有:一是维修水平不高;二是无法落实售后承诺;三是维修保养价格不明示、不透明、乱收费。

(二)合同问题

合同问题投诉主要集中在合同违约行为(55.28%)和不平等格式条款(4.32%),具体如表4。

表4 合同问题投诉分类

具体合同类投诉问题主要有:一是购车不签订书面合同或提车后购车合同收回;二是合同不规范,对车辆交付时间、配置标准等售后服务条款轻描淡写,混用定金和订金造成双方权利不对等;三是签订合同不履约;四是部分汽车销售人员为了业绩和提成,口头承诺购车优惠或补贴,车辆售出后,不兑现承诺。

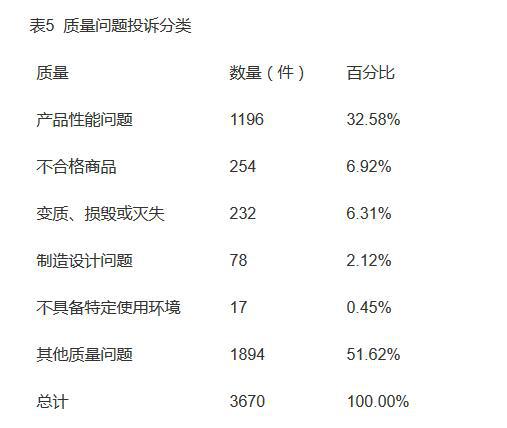

(三)质量问题

质量投诉主要集中在产品性能(32.58%)、不合格商品(6.92%)和失效、损毁或灭失(18.75%)三方面,具体见表3。

具体质量类投诉主要有:一是发动机、变速箱、仪表板等主要部件出现故障;二是异响、异味、异常抖动等争议大的问题;三是汽车轮胎早期磨损、爆裂等现象。此外,汽车质量问题还涉及检测鉴定问题,消费者维权比较困难。

(四)二手车问题

根据中国汽车流通协会的数据,2016年全年二手车交易量首次突破千万级别,为1039.07万辆,累计同比增长10.33%。虽然二手车交易量创新高,国家政策也在逐步放开,但是我国的二手车行业仍然缺乏相对完善的规范,行业内部信息不对称、诚信问题严重制约其发展。二手车投诉主要集中于隐瞒车辆真实信息,比如,事故车佯装零事故、修改车辆里程等消费陷阱。据《机动车强制报废标准规定》,小、微型非营运载客汽车和大型非营运轿车行驶里程达到60万公里强制报废。汽车4S店以及厂家授权维修站均为全国联网,每次进店保养或维修都会记录维修时的里程数,消费者可以进行可查。

(五)汽车金融问题

汽车金融类投诉主要有:一是部分经营者强制消费者在购车时必须在本店购买保险,强制贷款买车的消费者缴纳金融服务费等;二是缴纳续保押金或续保保证金,即汽车销售商规定车主在按揭还贷期间,每年必须在店内续保,否则押金不予退还;三是收取按揭手续费,现在许多经营者开展零费率车贷的优惠活动,但零费率不等于零手续费,经营者售车时往往淡化两者的区别,导致购车纠纷。消费者在购车时,一定要仔细阅读具体条款后再签订合同,对一些不理解、有歧义、不合理的条款要和经营者落实清楚。

网站首页

网站首页 PMI指数

PMI指数 物流信息

物流信息 物流科技

物流科技 生产资料

生产资料 钢铁信息

钢铁信息 能源信息

能源信息 中心介绍

中心介绍